芝浦工業大学システム理工学部生命科学科・分子細胞生物学研究室

福井 浩二 教授

「いつまでも若々しく健康でいたい」とは、誰もが抱く願いではないでしょうか。この記事では前後編にわたり、芝浦工業大学で25年以上にわたって老化研究の第一線で活躍されてきた福井 浩二教授にお話を伺います。

前編では、老化の二つの側面やその原因とされる「酸化ストレス」といった基本的なメカニズム、そして先生が貫く「予防医学」という研究哲学に迫ります。後編で語られる具体的な研究成果の土台となる、先生の揺るぎない探究心の原点とは。老化研究の道に進まれたきっかけから詳しくお話を伺いました。

―先生は芝浦工業大学のご出身とのことですが、バイオのイメージがあまりない方も多いかと思います。学生時代から老化の研究をされていたのでしょうか?

福井先生:よく「芝浦でバイオ?」って驚かれるんですけど、学生の時からずっと、ラットとかマウスを使った実験をやってきたんです。もうかれこれ25年以上、こういった老化に関する研究を続けています。

そもそもなぜこの道に進んだかというと、学生時代の指導教員の先生が大きなきっかけでした。先生は、もともと日本の老化研究の中心的な機関である東京都健康長寿医療センター研究所(昔の東京都老人総合研究所)にいらっしゃった方で、その先生のもとで老化研究の世界に入りました。

ただ、もともとの興味で言うと、子供の頃まで遡りますね。うちの母親が看護師をやっていまして、小さい頃から病院の託児所にいたり、家にナース服があったり。そんな環境だったので、昔から医療系やバイオ系にはどこか興味があったんだと思います。

大学を出てからは、和歌山県立医科大学で研究員をしました。そこはバリバリの臨床内科で、人のサンプルを使った研究を経験させてもらいました。その後、北海道大学で助教になってからは、理学部で神経細胞、ニューロンの研究にどっぷり浸かりましたね。大学時代は動物個体、和歌山では人のサンプル、そして北海道では培養細胞と、様々なアプローチで研究を学んできました。

そして2008年、母校の芝浦工業大学に生命科学科が新しくできるという話を聞いて。「卒業生だし、チャレンジしてみませんか?」と声をかけていただいて、挑戦することにしたんです。

2014年には1年間、アメリカのNIH(米国国立衛生研究所)に留学しました。その中でもNIA(米国国立老化研究所)という、まさに老化を専門に研究している国立の研究所で、さらに知見を深める機会を得ました。こうして振り返ると、ずっと一貫して老化というテーマを追い続けてきたんだなと、改めて感じますね。

―先生は長年、老化を研究されていますが、老化のメカニズムについて、どのように捉えていらっしゃいますか?

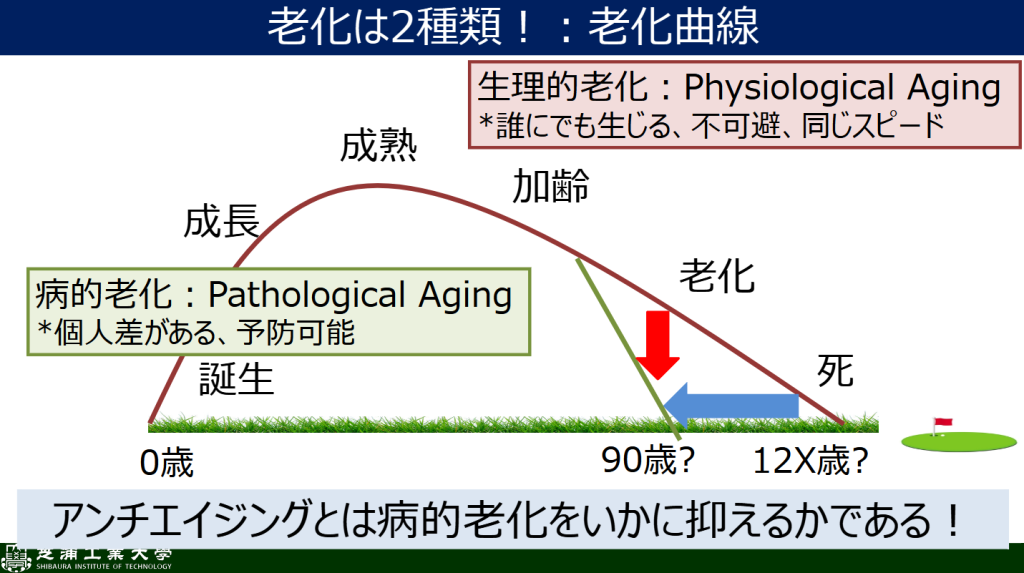

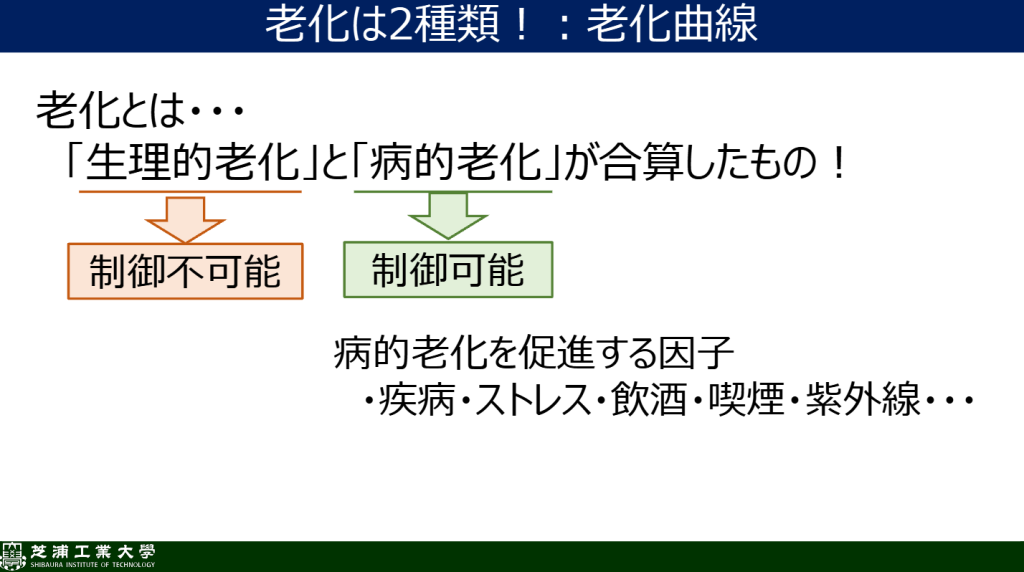

福井先生:老化という現象は、実は二つの側面に分けて考えることができます。一つは「生理的老化」。これは誰にでも平等に、同じスピードで進む、避けることのできない老化です。サプリメントを飲んでも、運動をしても、規則正しい生活をしても、この流れは誰にも変えられません。

そしてもう一つが「病的老化」。こちらが、生活習慣などによって個人差が生まれる老化です。私たちが普段「アンチエイジング」や「抗老化」と言っているのは、この「病的老化」をどうにかしようという話なんですね。この考え方は、私たち老化研究者の間では昔からある常識的な話です。

私たちの研究グループでは、この「病的老化」を引き起こす大きな原因が「酸化ストレス」にあるのではないか、という仮説に基づいて研究を進めています。この説は、私が発見したわけではなく、デナム・ハーマンという博士が約70年も前に提唱したものです。今では世界中に酸化ストレス学会があり、何千人もの研究者が「酸化ストレスが老化を促進し、さまざまな病気を引き起こす」という視点で研究をしています。

ただ、この「酸化ストレス」という言葉は、一般の方にはまだ少し難しいかもしれません。なぜなら、がんやアルツハイマー病といった目に見える「結果」ではなく、その手前にある専門的な「原因」の話だからです。とはいえ、どんな分野の研究者でも、学会に行けば「酸化ストレスが関係している」という話はよく耳にします。それを研究のど真ん中に据えているか、少し横に置いているかの違いだけなんです。

私が研究を始めた30年前に比べると、世の中の認識も大きく変わりました。昔は「年だから仕方ない」と諦めるのが普通でした。でも今は、テレビCMで「体のサビ」なんて言葉が使われるようになり、一般の方にも「体が酸化する」という概念がずいぶん浸透してきたように感じます。

研究の世界でも、この30年で大きな進展がありました。昔から、活性酸素がタンパク質やDNAを酸化させることは分かっていましたが、それが本当に老化や病気に関わっているかどうかの科学的な証拠(エビデンス)は十分ではありませんでした。しかし今では、世界中の研究者たちの努力によって、「酸化ストレスが、確かに多くの病気や老化の進行に関わっている」というエビデンスが、次々と明らかになってきているんです。

―先生の研究室では、どのような方針で研究テーマを選定されているのでしょうか?

福井先生:私の研究室の基本的なモットーは、「予防医学」的な視点を大切にすることです。薬の開発ももちろん素晴らしいですが、薬を飲むというのは、病気になって苦しんでからの「治療」ですよね。それならば、病気になる前に対応して、そもそも苦しまずに済む方がいいんじゃないか、と私は思うんです。

そのために特に力を入れているのが、「天然由来の素材」を使った研究です。化学合成したものではなく、普段私たちが食べているものに含まれているような天然の成分。もし、そういったものを摂取するだけで健康が維持できるなら、こんなに素晴らしいことはないじゃないですか。人工的に作った異物を体に入れるわけではないので、安心感もあります。世の中にはまだ、その効果が見出されていない素晴らしい食品成分が隠れているはずなんです。そういった「隠れた宝」を探し出すことに、大きな魅力を感じています。

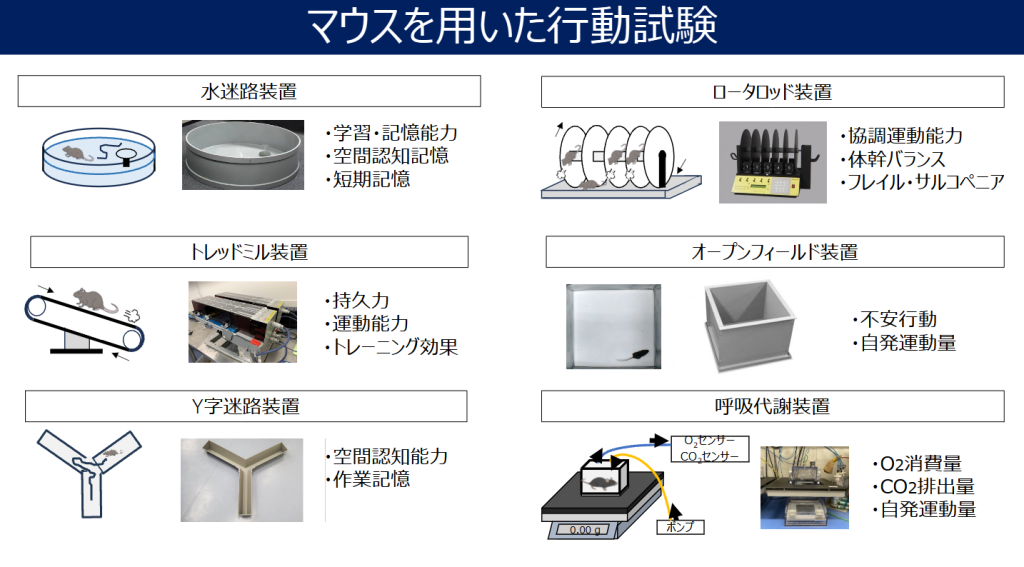

具体的な研究のアプローチとして、私の研究室の一番の強みは、評価系が非常に充実していることです。2008年に芝浦工大に戻ってきてから、培養細胞を扱うシステムをしっかり整えました。これによって、培養した神経細胞レベルでのミクロな変化から、マウス一匹の学習能力や記憶といった個体レベルでのマクロな行動変化まで、一貫して評価することができるんです。これはうちの大きな強みですね。

特に行動実験の設備は、かなり揃っている方だと思います。例えば、学習記憶を評価する水迷路試験装置など、6種類もの装置を一つの研究室で持っている場所は、おそらく他にはないんじゃないでしょうか。普通は大学の共用施設にあるようなものを、すべて自前で持っています。

ただ、装置があるだけではダメで、そこには長年培ってきたノウハウが必要です。まるで寿司職人のように、一朝一夕には真似できない技術が求められます。おかげさまで、いろんな企業から「うちの素材で頭が良くなるか見てほしい」といった依頼をいただくのですが、今はプロジェクトが満杯で、残念ながらほとんどお断りしている状況です(笑)。

結局のところ、私が研究テーマを選ぶ上で一番大切にしているのは、研究者として「これは面白そうだ」「自分がやってみたい」と心から思えるかどうか。その知的好奇心が、すべての研究の原動力になっています。

今回は、老化のメカニズムを「酸化ストレス」という視点から分かりやすく解説していただき、食を通じた予防医学の重要性を改めて知ることができました。先生の研究によって、私たちの身近な食事がもたらす「抗酸化」の力が解明され、多くの人の健康長寿につながっていく未来に大きな期待が寄せられます。

後編では、先生が「これはいける」と感じたというTwendee Xとの出会いと、その研究結果について詳しく伺います。「天然由来でこれほど劇的に効くことは、なかなかない」と先生自身を驚かせたその効果とは? さらに、研究室で起きた偶然の発見や、今後の認知症研究の展望にも迫りますので、ぜひご覧ください。

芝浦工業大学システム理工学部生命科学科・分子細胞生物学研究室

〒337-8570埼玉県さいたま市見沼区深作307

https://sit-mcblab.sakura.ne.jp/